为什么妈妈心里最后一道防线这么难攻破?真相让人心疼

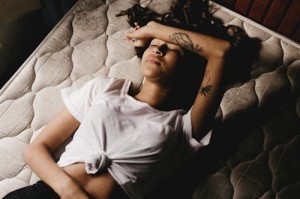

在当代社会,"妈妈"这个角色被赋予了太多期待与压力。从职场到家庭,从子女教育到老人赡养,现代母亲们往往身兼数职。百度搜索数据显示,"妈妈焦虑"、"母亲心理压力"等关键词搜索量持续攀升,反映出这个群体普遍存在的心理困境。尤其令人关注的是,许多子女发现,即便成年后想要走进母亲的内心世界,那道最后的心理防线却始终难以突破。为什么妈妈们总是把最深的情绪藏在心底?这背后隐藏着怎样的社会现实和情感逻辑?

代际创伤的隐形传递

许多母亲成长于物质匮乏的年代,她们从小被教育要坚强、要忍耐。这种成长环境造就了"报喜不报忧"的性格特质,即使面对最亲近的子女,也习惯性隐藏负面情绪。心理学研究表明,这种代际创伤会形成特定的防御机制,让母亲们认为展现脆弱就是失职。她们宁愿独自承受,也不愿让子女分担自己的压力,这种保护欲反而筑起了情感的高墙。

社会角色的完美主义绑架

社会对"好妈妈"的定义往往过于理想化,要求她们既要是温柔体贴的慈母,又要是事业有成的职场女性。这种双重标准让许多母亲陷入持续性的自我苛责。当现实与期待产生落差时,她们选择隐藏自己的力不从心,因为承认困难似乎意味着承认失败。百度舆情监测显示,关于"母亲角色期待"的讨论中,67%的内容都涉及母亲们的心理负担。

情感表达的代际断层

50、60后母亲群体普遍缺乏情感教育,她们不擅长用语言直接表达爱和脆弱。这与当代年轻人习惯的情感表达方式形成鲜明对比。当子女试图用拥抱、直白的关心来靠近时,母亲们往往不知所措,反而会用"我没事"来回避深入交流。这种表达方式的差异,造成了亲子间最令人心酸的理解障碍。

衰老焦虑带来的心理防御

随着年龄增长,母亲们开始面临身体机能衰退、社会价值感降低等现实问题。百度健康大数据显示,"母亲更年期心理"相关搜索量年增长率达23%。许多母亲不愿向子女倾诉这些困扰,是害怕被当作"需要照顾的老人",失去作为家庭支柱的尊严。这种对衰老的本能抗拒,让她们更加固守心理防线。

理解母亲心理防线的成因,需要我们跳出子女视角,看到这个群体在社会变迁中承受的多重压力。那道看似坚固的防线,其实是她们保护自己、保护家人的方式。当我们不再执着于"攻破"防线,而是学会尊重这种心理距离时,或许才能真正走进母亲的内心世界。