亚洲M码和欧洲S码哪个大?全球尺码对照指南

在全球化购物时代,跨境网购已成为日常,但尺码混乱问题却让无数消费者头疼不已。同一件衣服,亚洲M码和欧洲S码到底哪个大?这个问题困扰着海淘族、代购党乃至国际品牌商家。据最新电商数据显示,超过63%的跨境退货源于尺码选择错误,造成每年数十亿元的经济损失。当Z世代追求"精准消费",当直播带货打破国界壁垒,厘清全球尺码差异已成为时尚行业亟待解决的痛点。

亚洲与欧洲尺码体系的基因差异

亚洲尺码通常以日本JIS标准为基础,采用身高、胸围、腰围等人体数据作为基准,比如常见的"M"码对应身高160-165cm。而欧洲尺码则沿袭意大利/法国传统,以36/38等数字编号为主,S码通常对应34-36号。这种根本性的体系差异,导致亚洲M码(约160/84A)与欧洲S码(约34-36)的实际尺寸可能相差3-5cm。值得注意的是,亚洲版型更注重合身度,欧洲版型则倾向保留活动余量。

国际大牌的区域化尺码策略

快时尚巨头ZARA的亚洲专柜会特别标注"亚洲限定版",其M码腰围比欧洲同款小2英寸。运动品牌Nike的全球尺码表中,美国女装S码(4-6号)相当于中国M码(165/88A)。这种现象源于品牌的本土化调整,日本优衣库的"国际标准款"与"亚洲版"就存在明显剪裁差异。消费者需要留意商品详情页的"适用尺码标准"提示,避免陷入数字陷阱。

电商平台的智能尺码革命

阿里巴巴的"AI量体"技术可通过手机摄像头完成7项身体数据测量,准确率达95%。亚马逊的"Prime Wardrobe"提供先试穿后付款服务,ASOS则开发了"Fit Assistant"尺码推荐系统。这些科技手段正在缓解尺码困惑,但不同平台算法差异仍可能导致推荐偏差。例如同一用户,在淘宝可能被建议选L码,而在Farfetch则推荐XS码。

特殊品类的尺码地雷区

牛仔裤的尺码最为复杂,美国Levi's的26码腰围相当于63cm,而日本品牌标注26码实际只有58cm。内衣尺码更是"重灾区",欧洲75B罩杯与亚洲75B可能存在1-2cm杯深差。运动装备方面,亚瑟士跑鞋的日本码通常比国际码小5mm。这些特殊品类建议参考具体品牌的详细尺码表,必要时咨询客服获取"尺码换算器"。

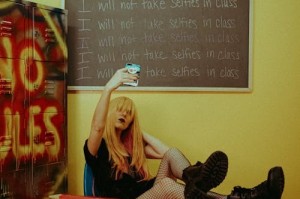

新生代消费者的尺码认知进化

00后消费者更倾向通过"虚拟试衣间"完成尺码匹配,小红书上的"尺码测评师"账号粉丝量已突破百万。有意思的是,海外代购达人发明了"可乐瓶对比法":用500ml饮料瓶 circumference 对比服装平铺尺寸。这种民间智慧反映出,在标准化体系完善前,消费者正在创造自己的解决方案。社交电商的"真人试穿报告"已成为新的尺码圣经。