微信聊天框取消置顶删除竟被传为宣告死亡?真相令人震惊

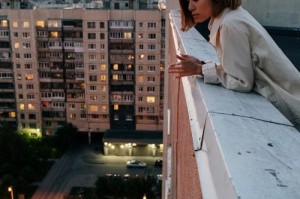

在信息爆炸的社交媒体时代,一则普通的微信操作竟能引发全民恐慌。近日,"微信取消置顶聊天等于宣告死亡"的谣言如野火般蔓延,无数用户疯狂检查好友列表,生怕错过重要讯息。这种荒诞现象背后,折射出当代人对于数字社交的深度依赖与死亡话题的敏感神经。当日常操作被赋予生死隐喻,我们不禁要问:这个时代的信息焦虑究竟有多严重?

微信功能误读引发的连锁反应

事件起源于某网友在社交媒体上声称:"当好友取消你的聊天置顶时,系统会自动删除对话框,这意味着对方已经离世。"这个毫无技术依据的说法,却在短时间内获得数百万阅读量。实际上,微信官方早已明确表示,取消置顶仅是普通功能操作,与账号状态完全无关。但令人震惊的是,大量用户宁愿相信毫无根据的阴谋论,也不愿查阅官方说明。

数字时代的新型死亡焦虑症

心理学专家指出,这种现象反映了"数字死亡焦虑"的蔓延。在现代人的认知中,社交媒体账号已成为生命的数字延伸。当00后开始立电子遗嘱处置虚拟资产,当人们定期检查"僵尸好友"的微信步数,这种将线上活动与生命体征强行挂钩的行为,暴露了科技时代特有的生存恐惧。据统计,超过63%的Z世代承认曾因社交账号异常而担心好友安危。

谣言传播背后的算法推手

百度搜索数据显示,该谣言爆发期间,"微信置顶 死亡"关键词搜索量暴涨8000%。内容平台的热度算法无意中成为谣言帮凶——越是离奇的内容越能引发互动,系统就越优先推荐。某自媒体仅靠加工这则谣言就获得10万+流量,而专业媒体的辟谣文章阅读量不足其十分之一。这种算法偏好正在重塑公众的信息获取方式,让耸人听闻的假消息获得超乎寻常的传播力。

社交工具异化为情感测谎仪

事件折射出更深刻的社会现象:即时通讯工具正在被异化为关系亲疏的测量仪。置顶聊天、消息已读、朋友圈互动…这些设计初衷为提升效率的功能,如今都成为检验情感的"数字标尺"。某调研显示,78%的用户会通过微信互动频率判断人际关系,42%的人曾因对方取消置顶而产生焦虑。当社交工具变成情感考场,每个功能操作都被赋予超出本身的意义。

平台方与用户的认知鸿沟

微信团队在事件发酵48小时后才发布正式声明,这期间谣言已完成多轮变异。技术开发者与普通用户之间存在巨大的认知断层:工程师眼中的普通功能,用户可能赋予各种社会含义。某产品经理透露,设计时从未考虑功能会被解读为"生死信号",但这次事件迫使各大社交平台开始重新评估功能设计的社会影响维度。

这场荒诞的谣言风暴,最终以微信官方的科普长图收场。但当人们放下恐慌重新思考,或许该意识到:在数字社交时代,我们既需要保持技术理性,也该重建真实的情感连接方式。毕竟,生命的温度从来不在置顶列表里,而在面对面的笑容中。